실존주의 - 사르트르의 존재와 무

왜 세상에는 아무것도 존재하는 것이 아니라 무엇인가 존재하는가? ""Warum gibt es etwas, eher als nichts??" 라이프니츠의 물음이다. 하이데거는 기존의 철학이 존재가 아니라 존재자에 대한 질문만 던졌다고 얘기하고, 존재에 대해서 진지하게 사유해야 한다고 얘기한다. 그리고, 그러한 질문을 던지는 존재, 현존재인 Dasein에 대해서 전기 철학에서 깊이있게 사유한 후, 후기 전회를 통하여 존재 자체에 대한 사유를 시작하였지만, 그의 생애에 완성하지 못하였다.

삭제

니체와 후설, 그리고 하이데거의 철학을 이해했다면 (난해하다고 하는) 사르트르의 철학의 이해는 크게 어렵지 않다고 느낄 것이다. 그들의 모습들이 사르트르의 철학에서 조금씩 보이기 때문이다. 사르트르는 일찍이 아버지를 잃고 홀어머니 밑에서 컸다. 사르트르의 오랜 친구인 이방인의 까뮈도 비슷한 환경에서 자라서 그들은 친구가 되지만, 공산주의 체제에 대한 정치적 입장의 차이로 그들은 나중에 결별한다. 보브와르와의 계약 연애, 단신과 사시임에도 화려한 여성 편력도 유명한 일화 중 하나이다.

하이데거는 존재와 시간에서 존재자를 존재하게 하는 그 무엇, 존재에 대해서 얘기하였다. 그러나 그 책을 아무리 뚫어지게 쳐다본다고 하더라도 존재가 도대체 무엇인지는 발견하기 쉽지 않다. 대신 많은 부분은 현존재, 즉 인간에 대해서 얘기한다. 인간은 도대체 다른 존재들과 무엇이 다른가? 인간은 스스로에 대해서 사유할 수 있다는 점에서 타 존재와 차이가 있다. 혹은 인간은 대상이 아니라 노에마를 노에시스 하는, "추상에 대한 언어적인 사고"가 가능한 존재이고, 자기만의 의미로 세상을 만들어 나갈 수 있는 존재이다.

사르트르는 하이데거의 철학을 자신만의 독해법으로 해석하고 독창적인 실존주의 철학을 만든다. 하이데거는 사르트르가 얘기하는 실존은 자신의 실존과 아무런 상관이 없다고 얘기하고 많은 하이데거 주의자들은 사르트르의 독해가 완전히 잘못되었다고 반박한다.

사르트르는 인간을 제외하고 세상에 존재하는 것들, 일반적인 존재자를 즉자(en soi)라고 부르며 현존재인 인간을 대자(pour soi)라고 부른다. 즉자는 말그대로 타 존재를 의식하지 않고 그 자체로 존재하는, 예를 들면 돌맹이, 식물 같은 것을 가르키며, 대자는 타 존재에 의해서 자신의 존재의 의미가 부여되는 존재이다.

구글에서 "대자적 존재"란 용어를 찾아보면 10에 9명은 서로 다른 정의를 내린다. (철학이라는 학문은 언어적인 모호함으로 진보하는 측면보다는 반복의 특성이 많다고 느낀다. 즉, 일본어로 얘기한 같은 얘기를 영어로 다시 얘기하는 듯한 느낌이다.) 그러나 그 의미는 즉자는 부족함(결여)이 없이 자족하는 존재자이고, 대자는 그 자체는 공허하지만(결여) 즉자와의 관계를 통해서 결여를 충족하고자 하는 존재이다. 쉽게 말해서 자신의 존재 의미를 자신이 채워넣어야 하는 존재이다.

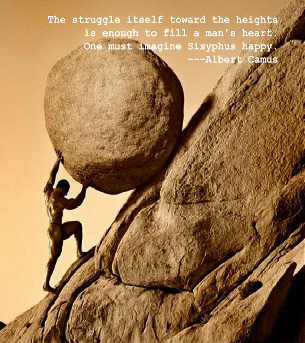

그러한 얘기는 이미 니체도 오래 전에 했다.. 인간은 본질적으로 무이고 영원 회귀의 바퀴에 갖혀있지만 스스로 의미를 부여하면서 가치를 창조해야 한다.. 이것은 까뮈가 "시지프(스) 신화"에서 다시 얘기하는 주제이기도 하다. 바위를 산으로 올리면 다시 굴러 떨어지는 영원회귀의 형벌에 갖혀있지만, 매번 즐겁게 자신만의 의미를 부여하면서 그 일을 수행하는 시지프스에 관한 얘기이다. 그것은 또한, 노예이면서도 자신의 노예성을 부정하고 주인적 주체성을 회복하는 헤겔의 주인과 노예의 변증법에서도 나오는 주제이기도 하다.

인간은 즉자적 존재, 결여의 존재이고 "무"의 존재이다. 인간은 어떤 의미를 가지고 태어난 것이 아니라, 태어나 보니 재벌 2세이고 태어나 보니 흑수저인 존재이다. 그 안에서 자기 존재의 의미를 부여해야 한다. 이것을 사르트르는 무를 무화시킨다고 얘기한다. 즉, 원래 무인 존재가 무를 무화시켜서 자신의 존재의 의미를 부여하는 것이다.

하이데거와 사르트르가 모두 "무"를 얘기하지만, 그 둘의 의미가 다른 얘기임을 느낄수 있을 것이다. 하이데거의 무는 존재자를 존재하게 하는 그 무엇, 본질을 정의할 수 없기에 언어화가 어려운 그 무엇이고 그것은, 불안을 통해서 정체를 드러낸다. 그러나 사르트르의 무는 현존재, 즉 인간은 스스로 본질을 만들어가야하는 존재, 무인 존재라는 의미로서 무라고 얘기한다. 그래서 하이데거는 사르트르가 자신을 오역하면서 자신까지 휴머니즘을 바탕으로 하는 실존주의로 분류되는 것에 심한 반감을 가진다. 하이데거가 존재는 시간(성)이다라고 얘기한 것을, 발전시켜 사르트르는 존재는 본질을 스스로의 자유로 만들어가야하는 "무"라는 의미에서 책 제목을 붙인다 (제목만 봐서는 표절처럼 보이고, 아는척하려고 사르트르의 존재와 시간 혹은 하이데거의 존재와 무라고 해서 망신 당하기도 하니 주의 ^^)

l'existence précède l'essence, 실존은 본질에 선행한다. 이것은 앞서 말한 무의 무화 과정을 얘기한 것이다. 인간은 본질을 부여받고 존재하는 것이 아니라, 존재하고 난 후에 그 본질을 부여하는 것이다. 대자는 그 의미를 부여할 무한한 자유가 있다. 그 자유의 무거움을 때로는 비겁하게 던지고 체제에 순응하면서 살아가기도 한다. 즉, 남들이 부여한 의미데로 수동적으로 살아가기도 한다. 그러한 삶의 방식을 사르트르는 멸시한다. 그러한 인간들은 항상 타인을 의식하면서 자유를 포기하는 핑계로 삼기에 사르트르는 타인은 지옥이다(L'enfer, c'est les autres)라고 한 것이다. 모든 타인이 지옥이 아니라, 자유를 버린 이들에게 타인은 지옥이다.

오늘날 실존주의를 얘기하는 이들은 거의 없다. 철학사조, 철학도 유행을 따르며 실존주의는 1960년대를 정점으로 구조주의에 밀려서 사조에서 멀어진다. 사르트르는 주체에게는 자신의 삶의 의미를 그려나갈 무겁지만, 충분한 자유가 있다고 얘기하고, 그 자유에서 도피하는 비겁한 이가 되지 말라고 얘기한다. 그러나, 이 글을 읽고 있는, 어제의 과격한 노동에 지친 소시민에게 그러한 말은 공허하게 들리기도 한다. 인간들은 사르트르가 말한 만큼 자유롭지 못하기 때문이다.

인간들이 자유롭지 못한 것은 크게는 두가지에서 기인한다. 하나는 인간들은 개별자로서 존재하는 것이 아니라 어디를 가던지 사회라는 구조속에 살고 있기 때문이다. 어떤 사회이던 경제, 정치, 도덕적 규범이 존재하며, 이것은 우리가 의식하지 못하는 사이에 이미 스며든 이데올로기에서도 기인한다. 다른 하나는, 자아는 우리의 의지데로 생성되고 변화되는 것이 아니라, 언어적 구조에 의해서 생성된 부차적인 산물, 즉, 우리 의식은 무의식까지 포함된 심층 의식이라는 빙산의 일각에 불과한데서 기인한다. 조만간, 구조주의(structuralism)을 얘기해야 할 때이다.