물리학 단상

기후 변화의 영향인지, 요즘 한국의 날씨는 열대지방의 우기를 연상케 할 정도로 비가 자주온다. 무진장 더울 것 같은 한여름의 열기는 몇번의 작은 비바람과 함께 순식간에 사라지고 이제 아침 저녁으로 쌀쌀해서 새벽에 저절로 이불을 당기게 된다.

밴드에서 물리학에 대해서 나누는 많은 얘기들은 1930년대 이전, 즉, 거의 100년 전 얘기들이다. 상대성이론과 양자역학은 1930년대 이전, 1900~1930년 사이에 나타난 수많은 돌연변이급의 인간들에 의해서 이론이 정립되었고, 1900년대 중반 인류는 우주를 이루는 궁극적인 입자 17종을 파악하면서 물리학의 한 막을 내린다.

그것들은 크게는 스핀이 1/2의 짝수배인 boson 입자와, 홀수배인 fermion으로 대별된다. 페르미온 입자들은 공간을 차지하고, 보존 입자들은 입자들 사이의 관계 맺음에 관여한다. 세상에 그들은 셀수 없을 만큼(?) 많다. 그들 사이의 복잡한 상호 작용에 의해서 세상이 존재하고, 그 세상을 다시 해석하는 인간들이 존재한다.

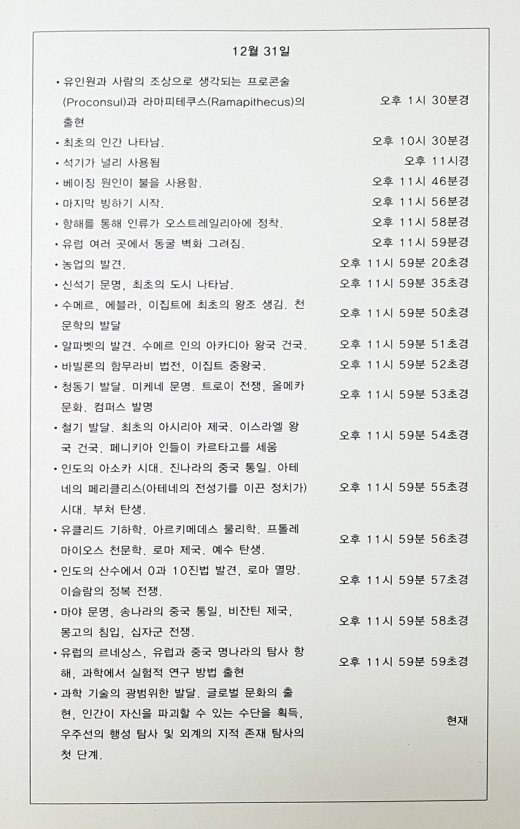

인간들이 우주에 존재한 것은 우주의 역사에서는 단 1분정도에 지나지 않고, 존재한 영역은 우주의 티끌만큼도 되지 않는다. 또한 그 긴 인간의 역사 중, 인간들이 정확히 우주에 대한 탐구를 시작할 수 있는 기초를 갖춘 기간은 100~200년, 우주력으로는 1초도 안되는 짧은 시간에 불과하지만, 인간이라는 물질은, 스스로에 대해서 많은 것을 알아내었다.

인간과 지능의 탄생이 우연이냐, 필연이냐에 대해서 많은 설왕설레가 있다. 확률적으로 이 세상을 해석하는 것은 사실 시행횟수가 큰 경우에는 큰 의미가 없다. 확률이 극히 낮지만, 이 세상에 누군가는 로또에 당첨되고, 누군가는 마른 하늘에 날벼락을 맞는다. 우주가 깨알같은 작은 것들로, 그리고 헤아릴 수 없을만큼 많은 것들로 이루어져 있을 때, 우리가 확률을 얘기하면서 의미를 붙이는 것은 무의미한 의미붙임일 수도 있다.

왜 우리가 현재 이 시간에 존재하고, 현재 이렇게 타이핑을 하면서 무엇인가를 생각하고 있을까... 영원히 풀수 없는 그 수수께끼는 몇몇 인간들에게는 거부할 수 없는 강렬한 유혹으로 다가온다. 우주의 움직임이 수학적 정교함을 띠고 있다는 것은 함축하는 바가 클 것이다. 어떻게 세상의 모든 원자들은 똑같이 생겼을까, 어떻게 별들은 뉴턴법칙에 따라 이렇게 기계적으로 움직임을 하는 것일까...

1970년대에 들면서 현대 물리학은 사변 철학의 영역에 돌입한다. 시간과 공간의 궁극적인 실체를 알기 위해서는 그것들의 구조를 파악할 수 있는 수학적 도구가 필요했고, 현재 인류는 끈 이론이라는 도구에 따라 그 궁극적인 시공간의 실체를 해석하고자 한다. 사실, 대부분의 물리학은 사변 철학에서 시작해서 실험적으로 확정되는 것이 보통이다. 지금은 모두가 원자의 존재를 확신하지만, 불과 100여년전, 원자에 대한 얘기는 일부 과학계에서 메시아의 재림과 같은 수준의 얘기에 불과하였다.

끈이론을 연구하는 물리학자들은, 에드워드 위튼 같은 이는, 끈 이론이 시대에 맞지 않게 엉뚱하게/갑자기 인류에게 주어진 이론이라고 생각한다. 21세기 말에야 나왔어야 할 이론이 20세기 중반 인류에게 주어졌고, 인류는 불행히도 그 의미를 정확히 파악할 수학적 도구가 부족한 상황이라는 것이다. 맞는 말이다. 밀레니엄 문제에 양밀스 질량 간극(Yang Mills mass gap) 문제를 포함시킨 이유도, 끈이론에 대한 수학적 이해를 돕기 위해서이다.

사변물리학의 미래는 사실 그렇게 밝지는 않다. 그러나, 최소한, 인간들은 이전 세대에 비해 우주의 본질에 대해서 많은 것들을 알아가고 있다. 우리가 시간과 공간이라도 부르는 것들이, 물질들의 배경이 되는 것들이, 끊임없는 창조와 소멸의 대상이 되는 것이라는 것도 그 중 하나이다. 사실 그러한 사실은 이미 100년전부터 암시되고 있었지만, 너무나 사변적인, 형이상학적인 얘기라고 미뤄둔 것에 불과할 수도 있다.

우리가 우주의 궁극적인 것이라고 생각하는 존재는 사실은 우리가 바라볼 수 있는 안경의 도수의 한계라는 것을 안다. 인간은 우주를 알기 위해서 energy를 투입하여 그 반응을 관찰하지만 실제로는 에너지 크기에 따라 averaging된 값을 해석할 뿐이다. 우리가 파악한 17종의 궁극적 입자는, 현재의 에너지 수준에서 관측되는 물리학을 설명하기 위한 자유도에 지나지 않을 것이다. Wilson은 scaling에 따른 물리학적인 법칙의 변화를 연구하여 재규격화 이론(renormalization group theory)를 만들어낸다.

진공상태는 이론의 대칭성이 가장 큰 상태이다. 대칭성이 클 때, 세상에는 무엇인가가 존재하지 않게 된다. 혹은 존재와 파괴가 동일 비율로 일어나기에 지속이 되지 않는다. 그러나, 진공상태에서 대칭성은 자발적으로 파괴되고 파괴된 대칭성은 우리 눈에 보이는 지속적인 존재를 만든다. 우주에 대한 이해는 대칭성에 대한 수학적 구조를 이해가 수반되어야 한다. 대칭에 따라 보존되는 양이 존재하고, 그 보존되는 양은 반대로 대칭적 구조를 만든다. 에너지는 시간 병진성을, 운동량은 공간 병진성을, 각운동량은 회전 병진성을 만든다.

20세기 후반의 가장 위대한 물리학적 업적은 말다세나의 ADS/CFT 이론의 등장이라고 많은 물리학자들이 얘기한다. 5차원 ADS 공간의 중력이론은, 그보다 한차원 낮은 4차원 공간의 양자장론인 CFT 이론과 동이한 것으로 추측된다는 그의 짧은 논문은 그 자신에게는 하버드 종신 교수의 자리를 가져다 주고, 수많은 물리학자들에게 연구거리를 가져다 주었다. 다른 해석은, 우리가 존재하는 이 우주가, 본질이 투영한 홀로그램일 수도 있다는 것이다.

시공간에 대한 본질적 이해를 위해서 인류는 다시 한번, 시간과 공간이 사라지는 경계를 이루는 블랙홀 구조를 자세히 들여다 보고 있으며, ADS/CFT는 블랙홀 이해를 위한 핵심적인 수학적 도구로 사용되고 있다.

물리학 여정의 마지막에 도달한 느낌이다. 위상 수학(topology)에 대한 피상적인 이해를 마치고, 재규격화 이론(renormalization group theory)에 대한 이해와 정수/분수 양자홀효과 (integer/fractional quantum hall effect)에 대한 공부를 마쳤다. 이제 마지막 남은 산인 ADS/CFT 를 정복하기 위하여, conformal field theory를 공부하고 있다. 물론, 깊이있는 이해는 어렵다. 그러나, CFT가 무엇을 얘기하고자 한 것인지에 대한 이해는 어렴풋이 마친 상태이다.

우주 공간은 병진 대칭성(translation symmetry)와 회전 대칭성(rotation symmetry or Lorentz symmetry)이 존재한다. 그 두 대칭성은 거의 모든 물리학 이론에 등장하지만, 일부 물리학에는 이에 더해서 scaling symmetry가 존재한다. 즉, 우리가 자세히 들여다보던, 멀리 떨어져서 들여다보던 비슷한 물리현상이 관측된다는 것이다. 다른 말로는 우리가 크다고 생각하는 공간이 실제로는 작은 것이고, 우리가 작다고 생각하는 공간이 실제로는 엄청 큰 것일 수도 있다는 것이다.

또한 시간과 공간은 원래부터 주어진 것이 아니라, 근본적인 물리학 법칙의 emergent phenomenon일 수도 있다는 것을 얘기한다. CFT이론은 1980년대 중반에 본격적으로 등장하여, 오늘날 물리학을 이해하기 위한 필수적인 수학적 도구로 여겨지고 있다.