사물의 본성에 관하여

주말이니, 예전에 쓴 글 중, 철학에 대한 내용을 올린다. 철학, 수학, 물리학의 공통점은... 모두 어렵다는 것이다. 그것들에 마음이 끌린다.

등산가 멀로리 경에게 누군가 왜 산에 올라가는가라고 물었다. 그의 대답은 "인생이 어쩌고 저쩌고, 그만한 가치가 있기 때문.. 어쩌고 저쩌고.. "가 아니다. 그의 대답은 "산이 그곳에 있기 때문에"이다. 이다. 그냥 산이 좋아서 간다면 가까운 산에 가거나 경치가 좋은 산에 가면 될 것이다. 그들은 산이 좋아서 가는 것이라기 보다는 도전을 즐기는 것이다. 도전의 대상이 산일 뿐이다. 그리고 어려운 산일 수록 그 쾌감이 크기 때문에 그들은 목숨을 걸고서 산으로 가고, 결국은 산에서 죽는다.

왜 나는 어려운 것들, 누군가에게는 전혀 가치가 없는 것들을 왜 시간을 들여 공부하고 있을까.. 나의 대답도 동일할 것이다. 그것이 존재하기 때문에.. 그것이 나를 부르기 때문에.., 그리고 어려운 과정을 통해서 무엇인가를 이해했을 때의 성취감이 크기 때문일 것이다. 다른 의미는 없다. 어차피, 삶 자체의 본질이 부조리하기 때문이다.

=========================================

무로부터 무엇인가 생겨날 수 있는가? 이것은 고대 철학의 큰 주제 중 하나였다. 우리 눈에는 무엇이 보인다. 이것은 도대체 어디에서 왔을까? 동서양을 막론하고 이것은 사유의 큰 주제 중 하나이며, 물리학자들이 궁극적으로 알고자 하는 주제 중 하나일 것이다. 무로부터 무엇인가 왔다. 말씀으로부터 창조되었다… 는 것은 사실 직관적으로도 받아들이기 어렵다. 없음이란 말 그대로 없음이다. 어떻게 없는 것에서 무엇인가가 나타날 수 있단 말인가?

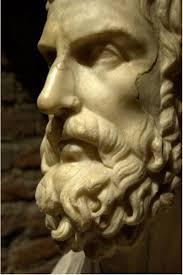

루크레티우스는 생존 연대가 불확실한 (BC 96~55) 고대 철학자이자 시인이다. 그의 생애에 대해서는 확실한 정보가 없지만, “사물의 본성에 관하여”라는 책으로 후대에 큰 영향을 준 철학자이다. 에피쿠로스가 (BC341-271) 에피쿠로스 학파를 창시하고 제논이 BC315년에 키티온에서 스토아 학파를 창시했는데, 루크레티우스의 책은 에피쿠로스 학파의 주장을 가장 잘 설명하는 책으로 알려져 있다. 쾌락주의라고 고교때 배웠지만 실제로 에피쿠로스나 스토아 학파 모두 육체적 쾌락과는 번지수가 멀다. 둘 다 정신적인 안정 상태를 추구하지만, 스토아 학파는 눈에 보이지 않는 본질 (로고스)과 내세를, 에피쿠로스는 지금 이 순간을 강조할 뿐이다.

봄이 되면 마치 무에서 무엇인가 생겨나는 것처럼 나무는 싹을 맺고 꽃은 피어난다. 여름과 가을의 영광을 지나면 겨울에는 마치 존재하지 않았던 것처럼 다시 무의 존재로 돌아가는 듯 보인다. 그러나, 사물을 진정으로 자세히 관찰하고 관조한다면 그렇지 않다는 것을 쉽게 알 수 있다. 모든 것들은 순환될 뿐이다. 최소한 거시적인 자연의 세계에서 무에서 창조된 것은 아무것도 없다. 우주가 진공 유동에 의해서 생겨났다고 하지만, 진공 자체는 진공에너지로 가득차 있으니, 이 또한 무에서 생겨난 것은 아니다. 이것을 파르메니데스(BC510-450)는 “있음은 있는 만큼 있기 때문에 있음이며, 없음은 없는 만큼 없기 때문에 없음이다”라는 멋있는 말로 표현한다.

이러한 원리를 깨우친 이들은 동서양을 막론하고 여러 명이 보인다. 붓다, 노자 그리고 데모크리토스와 루크레티우스도 그들 중 한명일 것이다. 루크레티우스에게 세상에 존재하는 것들은 더 이상 쪼갤 수 없는 원자로 이루어진 무한공간이다. 그 안에서 원자들이 뭉쳤다 흩어졌다를 반복할 뿐이다. 삶은 원자들의 합일 뿐이고 죽음은 그것의 산란일 뿐이고 절대적인 본질은 없다는 것이다. 삶이 우연적인 현상이었듯이, 죽음 또한 우연적인 현상일 뿐이니 죽음을 두려워할 이유는 전혀 없다. 자신의 삶이 있기 전이 두려웠는가…. 그렇다면 왜 자신의 삶이 사라진 공허를 두려워 하는가.. (이것은 셸리 케이건 교수의 죽음이란 무엇인가의 큰 주제이기도 하다).

영혼은 육체가 없이도 존재할 것인가, 영혼과 육체는 서로 다른 차원에 존재하는데 어떻게 그 둘은 하나의 동일성을 유지할 수 있는가? 이것은 오랜 시간동안 철학자들이 사유한 주제 중 하나이다. 플라톤에게 지성적 영혼은 물질적인 육체보다 더 고귀하고 본질적인 대상이었다. 그에게 영혼은 육체의 뱃사공이며 영혼은 육체를 잠깐 빌렸을 뿐이다. 토마스 아퀴나스(1224-1274)는 그 둘이 실제로는 하나의 본체임을 얘기한다. 데카르트는 신에게서 인간으로 철학의 중심을 옮겼지만 영혼을 버리지 못하고 송과선에서 그들이 만난다는 이상한 주장으로 스타일을 구긴다.

데모크리토스(BC470-360)의 유물론은 에피쿠로스에게, 다시 루크레티우스에게 전달된다. 세상은 끈임없는 운동을 하는 원자로 이루어져 있고, 정신과 실체는 분리되지 않고 물질적 실체만 존재할 뿐이다. 정신은 육체의 탄생과 함께 태어나며 육체의 소멸로 정신또한 사라진다. 내세란 없으며 천상과 지옥은 현재의 경험에 대한 기대적인 소망일 뿐이다.

신의 존재는 인간에게 행운인가 불행인가? 루크레티우스에게 종교와 미신은 인간들의 무지에서 생겨날 뿐이며 인간의 자유와 생활을 구속하는 수단일 뿐이다. “인간의 삷이 무거운 종교에 눌려 땅에 납작 엎드려 있을 때, 처음으로 한 희랍인이 필멸의 눈을 들어 감히 그에 맞섰다. 그는 자연의 문에 굳게 채워진 빗장을 부숴버렸고 우주의 끝을 벗어난 저 머나먼 곳으로 눈을 돌렸다…” 루크레티우스의 이 책은 그 용감한 희랍인, 에피쿠로스에 대한 오마주이다. 인간이 계몽의 시대에 접어듦에 따라 예전에 신비하게 여겨진 많은 현상들은 과학의 발전과 함께 설명이 되어지고 있으며, 신의 설명이 필요한 부분이 줄어들었다. 범인들은 세상의 현상만을 바라보지만 현자들은 세상의 근본, 눈에 보이지 않는 본질을 사유한다.

고대의 주요한 서적들은, 특히 시중에 유통되기 어려운 불온 서적들은 중세시대에 수도원에 보관되었고, 소수의 수도승들 사이에서만 은밀히 전승되었다. 에코의 “장미의 이름”도 수도원에 은밀하게 보관되던 아리스토텔레스의 “시학”에 관한 전설을 테마로 하고 있다. 에피쿠로스의 저서는 대부분 사라지고, 루크레티우스의 “사물..”이란 책도 한동안 사라졌다가, 1417년 고서 수집가에 의해서 우연히 발견된다. “데 레룸 나투라”… 사물의 본성에 관하여… 코로나로 세상이 고요한 이 때, 사물의 본성에 관하여 조용히 음미하며 관조하는 것도 괜찮을 것이다.