자신을 인식하는 물질, 존재와 의식... 자연철학적 접근

한국 어뢰 본문

어뢰가 나오기 전에는 주로 기뢰(sea mine)로 선박을 타격했다. 1866년 오스트리아 해군이 최초로 어뢰를 발명한 후, 1900년대에는 시속 50km, 사정거리 4km, 2차 대전 당시에는 최대 시속 90km, 사정거리 40km로 성능 향상된 어뢰를 개발하여 이를 발명한 영국인 화이트헤드는 부자가 되고, 손녀 아가테는 1차 대전 영웅인 폰 트랩 해군 장교와 결혼 후 죽고, 트랩 소령은 가정교사인 마리아와 결혼하여 유명한 “Sound of music”의 소재를 제공한다. 2차 대전 일본에서는 자살 특공대에 의해 조종되는 인간 어뢰, 가이텐도 한 때 등장한다.

어뢰는 크게는 크기/추적거리/파괴력이 약한 경어뢰(324mm)와 상대적으로 큰 중어뢰(533mm)로 대별된다. 경어뢰는 목표물 인근에 투척되어 짧은 거리를 추적 가능하고, 중어뢰는 30km 이상 장거리에서 발사되어 목표물을 추적, 파괴한다. 한국의 어뢰명은 상어로 붙여지는데, “청상어”는 함정/대잠헬기/초계기에서 발사되는 경어뢰이며 당연히 무선유도되며 발사후 망각 형태로 운영된다. “홍상어”는 청상어에 로켓을 붙여 원거리 이동 후, 낙하선을 펼쳐서 조심스럽게 입수후 추적하는 형태의 어뢰이다. 백상어/범상어는 중어뢰이다.

한국은 1950년대 미국이 개발한 MK-44경어뢰를 기반으로 연구 개발을 진행하여 1979년 KT-75 무유도 진진어뢰를 최초로 개발한다. 양산은 하지 않고 1983년 MK-44을 흉내 낸 K744 경어뢰를 개발하고 최초로 양산 배치한다. 이후, 장보고급 잠수함을 도입하면서 독일제 SUT 중어뢰를 도입하면서 중어뢰 개발의 필요성을 느끼고 1989년부터 9년 동안 연구하여 1998년 “백상어”를 개발하며 세계 8번째(미/영/독/프/이/중/일)의 어뢰 독자 개발국의 지위에 오른다. 이어서, 1995~2004년 연구를 통해서 함정과 대잠헬기용 “청상어” 경어뢰를 양산 및 배치하고 2000~2010년 연구를 통해서 로켓발사형 어뢰인 “홍상어”를 개발한다. 마지막으로 2012~1017년 사이 시속 35노트의 백상어를 개선한 시속 60노트의 “범상어”를 개발하고 손원일급 이상의 잠수함에 탑재한다.

청상어는 중량 280kg, 길이 2.7m, 직경 320mm, 사거리 19km, 속력 45노트(83km/h)의 경어뢰로, 초계함이상의 함정과 해상 초계기(P-3C), 해상 작전 헬기(AW-159 와일드캣)에서 발사가 가능하다. 두게 1.5m의 철판을 관통하며 10억원/발로 외국산 대비 50% 가격으로 가성비가 우수하다.

백상어는 한국 최초 개발 중어뢰로 길이 5.7m, 직경 480mm, 사거리 30km, 속력 35노트(63km/h), 무선유도 방식 어뢰이다. 무선 방식은 발사 후 망각방식으로 동시 추적 발사가 가능하다는 장점이 있지만, 동시에 잠수함으로부터 유선 통신에 의한 정보를 받을 수 없기에 명중률이 저하하는 단점도 같이 존재한다. 참고로 SUT와 여러 최신 개발 중어뢰들은 유선 유도 방식이 다수이다. 가격이 독일 베스트셀러 어뢰 SUT 대비 반인 10억원/발로 가성비가 우수하며 현재209급 잠수함에 탑재되어 운영중이다.

청상어는 중량 280kg, 길이 2.7m, 직경 320mm, 사거리 19km, 속력 45노트(83km/h)의 경어뢰로, 초계함이상의 함정과 해상 초계기(P-3C), 해상 작전 헬기(AW-159 와일드캣)에서 발사가 가능하다. 두게 1.5m의 철판을 관통하며 10억원/발로 외국산 대비 50% 가격으로 가성비가 우수하다.

백상어는 한국 최초 개발 중어뢰로 길이 5.7m, 직경 480mm, 사거리 30km, 속력 35노트(63km/h), 무선유도 방식 어뢰이다. 무선 방식은 발사 후 망각방식으로 동시 추적 발사가 가능하다는 장점이 있지만, 동시에 잠수함으로부터 유선 통신에 의한 정보를 받을 수 없기에 명중률이 저하하는 단점도 같이 존재한다. 참고로 SUT와 여러 최신 개발 중어뢰들은 유선 유도 방식이 다수이다. 가격이 독일 베스트셀러 어뢰 SUT 대비 반인 10억원/발로 가성비가 우수하며 현재209급 잠수함에 탑재되어 운영중이다.

범상어는 백상어의 느린 속력과 명중률 제고를 위하여 개발된 중어뢰이다. 길이 6.5m, 직경 533mm, 사거리 50 km, 속력 55~60노트(100km/h)로 기존 독일제 SUT와 국산 백상어보다 속도, 탐지, 사거리 모두 우수한 최신 어뢰이다. 33억원/발로 가격은 기존 백상어 대비 3배로 높은편이다. 백상어가 발사 후 망각으로 자체 음향 탐색기로 목표물을 탐색하는데 비해, 범상어는 잠수함과 어뢰가 광섬유로 연결되어 잠수함의 음향 탐지 시스템의 도움으로 훨씬 정확히 목표물을 찾을 수 있다. 리튬배터리 구동 모터로 사출음을 줄였고 웨이크 호밍기술을 채택하여 대함 명중률을 향상시켰다. 214급 KSS-II 손원일급부터 채택되어 기존 백상어를 대체하며 2030년까지 약 200발을 양산 배치할 예정이다.

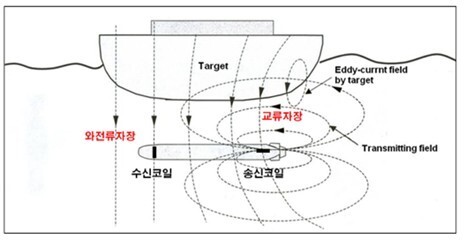

목표물 탐지는 시간에 따라 주파수가 변화하는 LFM(linearly frequency modulation) 초음파를 발사하고 그 반향으로 표적을 탐지한다. 목표물 근처에서는 전자파를 방출하여 표피 전류(eddy current)를 유도하고 그로부터 나오는 자기장을 근접 자기 센서로 감지하여 목표물 하방에서 폭발하여 버블제트를 유도한다. 또한 선박의 추진과정의 물방울 패턴을 감지하는 웨이크 호밍(wake homing, 항적추적)으로 디코이를 따돌린다. 잠수함의 경우 물방울을 발생하지 않지만 물의 흐름의 변화(난류, turbulent wake)가 발생하는데, 이를 추적하는 난류 항적 추적 방식도 적용한다. 어뢰보다는 잠수함의 감지능력이 우수하기에, 잠수함과 광섬유로 연결되어, 계속 추적 정보를 받아서 유선 유도되며, 목표물 근처에서는 이를 끊고 폭발한다.

버블제트는 천안함 사건으로 유명해진 용어인데, 어뢰의 폭발로 발생한 거대 가스 버블이 부력에 의해서 치솟으면서 만든 물기둥에 선체가 떠올랐다가 내려 앉으면서 그 충격으로 배를 파괴하는데, 현대 중어뢰들은 모두 버블제트로 선박을 공격한다. 2010년 당시, “북한이 버블제트 어뢰를 가지고 있다, 없다”로 한창 갑론을박이 많았다.

초음판 센서만으로는 근처에 가더라도 정확히 표적을 명중하기는 어려우며, 초음파를 발사하는 디코이(Decoy)에 쉽게 오작동하기에, 보통은 함선이나 잠수함 선체에서 나오는 자기장을 감지하여 일정 거리 이하이면 폭발하는 자기반응신관을 채택한다. 이를 위해서 비자성 물질로 선박을 건조하는 경우에는 어뢰에서 자기장을 방출하고 자기장을 유도하는 능동 감지를 수행한다.

현재 청상어 속력과 성능을 향상시키는 청상 성능 개량 사업을 2036년까지 4600억원 예산으로 진행하고 있다. 또한 적의 어뢰를 요격할 hard kill 요격 어뢰(ATT, anti-torpedo torpedo) 개발사업을 2020년대 말까지 ADD에서 개발 진행 중이다. 현재 50~60노트의 고속 기동이 가능한 중어뢰(범상어)를 요격하려면, 속력 45노트의 현재 청상어 경어뢰 개선형으로는 곤란하다. 수중에서 훨씬 빠르게 기동해야 하기에 미국에서 개발중인 ATT는 산소와 연료를 혼합하는 화학반응엔진을 이용한 펌프제트 방식, 독일의 시스파이더 ATT는 스크류 회전 방식이 아닌 고체연료 분사(로켓) 방식을 채택한다.

====================

어뢰는 밀도가 높은 물을 밀어내면서 나가야 하기에 고속 기동이 어렵다. 만약 어뢰 진행 방향으로 공동(cavitation)을 만들어 어뢰가 공기속을 헤엄친다면, 당연히 이것은 공기중을 비행하는 일반 미사일처럼 움직일 수 있을 것이다. 물체가 유체를 고속으로 움직이면, 기포가 꼬리 쪽이 아니라 도리어 머리쪽에 발생하는 “초공동”(super cavitation)현상이 발생한다. 이동체가 타원형일 경우, 이동체 전체를 감싸는 초공동 공간이 발생한다. 극초음속 미사일과 더불어, 초공동 현상을 이용한 어뢰는 게임체인저로써, 대잠수함, 대항공모함 킬러의 역할을 수행할 것으로 기대되며, 물속의 “토마호크”로 불린다.

이 개념을 이용한 어뢰 개념 연구는 1950년대부터 시작되어 러시아가 1977년에 최초로 200노트, 사거리 10km의 초공동어뢰 시크발(shkval)을 개발하여 1990년 양산 배치한다. 1998년 독일에서 최초의 초공동 어뢰인 “바라쿠다”를 개발하는데, 속력 200~400노트(400~700km/h)로 사거리 1km내에서 시크발도 요격 가능한, 즉 어뢰 요격 어뢰 요격(AATT ^^) 초공동 어뢰를 발표한다. 이란도 2014년 쉬크발을 역설계한 후트 어뢰를, 한국 ADD도 2015년 시제품을 선보인다. 미국도 1990년부터 연구를 시작하여 사거리 3km, 주행속도 200~400노트의 초공동 어뢰를 개발 중인데, 1997년 수중 초음속 (>1.5km/h) 어뢰 실험을 실시한다.

어뢰는 밀도가 높은 물을 밀어내면서 나가야 하기에 고속 기동이 어렵다. 만약 어뢰 진행 방향으로 공동(cavitation)을 만들어 어뢰가 공기속을 헤엄친다면, 당연히 이것은 공기중을 비행하는 일반 미사일처럼 움직일 수 있을 것이다. 물체가 유체를 고속으로 움직이면, 기포가 꼬리 쪽이 아니라 도리어 머리쪽에 발생하는 “초공동”(super cavitation)현상이 발생한다. 이동체가 타원형일 경우, 이동체 전체를 감싸는 초공동 공간이 발생한다. 극초음속 미사일과 더불어, 초공동 현상을 이용한 어뢰는 게임체인저로써, 대잠수함, 대항공모함 킬러의 역할을 수행할 것으로 기대되며, 물속의 “토마호크”로 불린다.

이 개념을 이용한 어뢰 개념 연구는 1950년대부터 시작되어 러시아가 1977년에 최초로 200노트, 사거리 10km의 초공동어뢰 시크발(shkval)을 개발하여 1990년 양산 배치한다. 1998년 독일에서 최초의 초공동 어뢰인 “바라쿠다”를 개발하는데, 속력 200~400노트(400~700km/h)로 사거리 1km내에서 시크발도 요격 가능한, 즉 어뢰 요격 어뢰 요격(AATT ^^) 초공동 어뢰를 발표한다. 이란도 2014년 쉬크발을 역설계한 후트 어뢰를, 한국 ADD도 2015년 시제품을 선보인다. 미국도 1990년부터 연구를 시작하여 사거리 3km, 주행속도 200~400노트의 초공동 어뢰를 개발 중인데, 1997년 수중 초음속 (>1.5km/h) 어뢰 실험을 실시한다.

현재 방향 조정의 어려움, 큰 소음 발생으로 위치 노출, 기존 음향 탐지 장비 사용의 어려움, 짧은 사거리 등, 현실적으로 많은 기술적 난제들이 있고 이를 해결해야 한다. 현재 목표물 인근까지는 기존 방식의 어뢰에 실어 보내고, 근접 거리에서 초고속 요격하는 형태의 무기도 중국에서 개발 중이다. 한국 국방과학연구소(ADD)는 2009~2014년까지 초공동 어뢰 기초 연구를 진행했고 위에서 얘기한데로 2015년 500km/s 의 초공동 어뢰 시험을 실시하였으며, 이후 후속과제 진행을 2028년까지 진행하여 초공동화 어뢰 개발을 위한 핵심 기술들을 확보할 예정이며, 이후 군 소요제기가 발생하면 개발/양산을 추진할 계획이다.

반응형

Comments