자신을 인식하는 물질, 존재와 의식... 자연철학적 접근

물리학 단상 2 본문

많은 물리학자들은 인류가 생각한 가장 의미있는 물리학적인 법칙으로 양자역학을 뽑는다. 일반인들이 아인슈타인을 떠올리면서 E=mc^2을 얘기하는 것과는 약간의 차이가 있다.

세상에는 분명히 인간들이 제대로 이해하지 못하는 무엇들이 존재한다. 그것들은 반드시 암흑물질이나 암흑 에너지만을 의미하지는 않는다. 원자의 내부에는 다시 새로운 기하학적인 구조가 존재하고, 그 구조들이 다수를 이루면 새로운 물리학적 법칙을 만든다. 그리고, 많은 경우 그 구조를 이루는 것들이 무엇이었는지가 크게 중요하지 않게 된다.

힉스가 자발적 대칭 파괴를 생각한 것은 앤더슨이라는 거인의 어깨 위에서 세상을 바라보았기 때문이다. 앤더슨은 수많은 작은 것들이 모이면, 그들은 각자의 성향과 관계없이 새로운 물리현상을 창발한다고 생각했다. "many is different", 이 한마디에 그의 생각이 드러난다. 오늘날 물리학자들은 개별 입자들이 그룹을 이룰 때 나타나는 다양한 대칭 파괴 현상들을 연구하고, 세상에 존재하지 않던 신 물질을 만들어 내고자 노력한다.

양자역학은 상대성이론과 친하기가 쉽지 않다. 양자역학에서 위치와 운동량은 observable(Hamiltonian operator), 즉 관측대상이 되는 물리량인데 반해, 시간에 해당하는 연산자는 존재하지 않는다. 즉, 시공간이 동등한 대우를 받지 못한다. 양자장론에서는 시간과 공간 모두 동일한 매개변수에 해당하며 물리현상은 field라고 불리는 f(x,t)라는 무한개의 자유도로 물리현상을 기술한다. 현대 물리학의 이해는 양자장론(quantum field theory)에 대한 이해와 맥을 같이한다.

many is different 이론을 양자장론과 결합하면, 우리가 관측하는 현상이 실제, 존재의 본질을 나타내는 근원적인 자유도(degree of freedom, 쉽게 말해 이론을 설명하는 변수의 개수)가 아니라 우리의 안경에 의해서 averaging된 자유도에 의해서 기술된다는 effective quantum field theory (E-QFT)가 된다.

우리의 안경의 도수가 올라가면 새로운 자유도가 등장하며, 이것은 또한 새로운 입자의 출현을 의미한다. 입자 가속기의 에너지를 10TeV까지 높여서 그러한 자유도를 찾고자 하였지만, 현재까지는 그렇게 효과적이지 않으며, 더 큰 문제는, 얼마만큼 에너지를 올려야 새로운 자유도가 등장할 것인지에 대한 확신도 부재한다는 것이다.

입자와 파동 중 어떤 것이 더 원초적인가? 많은 물리학자들은 둘 중 하나만을 고르라면 파동을 더 선호할 것이라 생각한다. 그러나, 양자장론이 도입되면서 파동과 입자의 구분은 모호해진다. 양자장론의 파동은 4차원 global 시공간(x,t)에 이미 존재하고 있지만, 파동의 요동은 local 시공간에 입자의 형태로 관측된다. 입자의 관측은 반대로 전역적인 입자장이라는 파동의 존재를 암시하기에 그 둘의 개념상의 경계도 모호해진다. 또한, 양자장이라는 field theory에서 시작하지만, Feynman diagram에서는 입자들간의 상호 작용도로 묘사된다.

인간들은 선형 시스템만을 비교적 정확히 이해하고 있지만, 우주의 운동은 비선형적이다. 그리고, 그러한 비선형성의 정도는 우리가 이해하려는 시스템의 에너지 크기에 따라서 변화한다. 우리가 비선형적인 상호 작용의 많은 항들을 모두 이해하면 우주를 정확히 이해하겠지만 이는 불가능하며, 많은 경우에 우리가 이해하는 간단한 시스템의 작은 교란(perturbation)항을 고려하여 근사적으로 방정식을 풀 뿐이다. 그러나, 우주가 수많은 작은 것들로 만들어져 있다는 것은, 그 모든 상세한 내용을 모두 이해할 필요는 없는 편리함을 가져다 준다.

아래 그림은 energy scale이 변화함에 따라, 상호 작용을 나타내는 항의 계수들이 어떻게 변화하는지를 보여준다. 이것을 renormalization group flow라고 부른다. 화살표의 방향은 우리가 점점 더 멀리서 우리의 우주를 바라보는 것을 의미한다 (IR limit이라고 부른다). 가까이에서 바라보면 갈라져있던, 여러 항들이 우리가 좀 더 멀리서 바라보면 어떤 고정된 값으로 수렴하는 경우가 많다. 이 고정된 값을 fixed point라고 부르며, 이렇게 RG flow상에서 고정점으로 수렴하는 항들은 우리에게 irrelevant, 즉 크게 중요하지 않다고 얘기한다. 그러나, 어떤 flow에서는 멀리서 바라보는 경우 값이 커지는 경우가 생긴다. 이것들은 현재의 에너지 수준에서 물리학 법칙에 큰 영향을 주기에 우리에게는 relevant한 항이 된다.

==================================

황소의 난으로 당이 멸망한 후(907), 오대십국(907-979)의 혼란기를 조광윤이 960년에 수습하고 송나라를 세운다. 북송(960-1127)은 여진족의 금나라에게 밀려나 남쪽으로 내려와 항저우를 도읍으로 남송(1127-1279)을 세운다. 금나라는 1234년 테무친(칭기즈칸)에게 멸망당하고 1279년에는 남송을 밀어내고 몽골족 원나라가 중국을 지배한다.

남송의 주희는 공자/맹자의 고대 유교 철학에, 불교/도교의 사상을 결합/비판하여 성리학(주자학)이라는 새로운 유학 학파를 창시한다. 주자의 성리학은 이기이원론에 따라 "리"(이)라고 불리는 존재원리에 따라 "기"가 운행하여 물질과 영혼들이 존재한다. 그에 따라 인간의 심성은 우주적 본성(이성)인 "리"와, 감정적 요소인 "기"가 결합한 것이라는 "심성론"을 얘기한다.

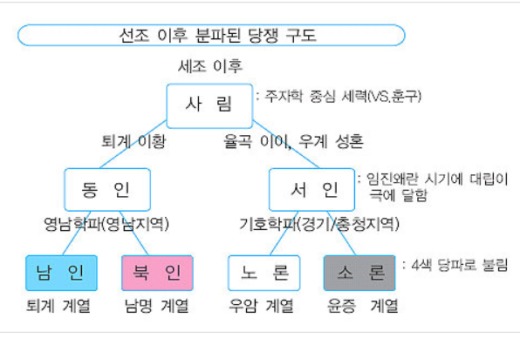

감정은 4단(측은지심, 수오지심, 사양지심, 시비지심)과 칠정(희노애구애오욕)으로 4단은 "리"에서 칠정은 "기"에 따른 것이라고 퇴계 이황은 해석했다. "리기"를 구별할 수 있으며 "리"의 작용 후 "기"가 뒤따른다는 이황의 주리론(영남학파, 동인)과 "리기"는 동시에 작용하며 구분불능하다는 이이의 주기론은(기호학파, 서인) 조선사회를 당파 분쟁으로 이끈다.

사실, 유학에서 말하는 "리기"론을 우주론적 관점에서 해석 할 수 있지만, 그것은 사실 무의미한 의미 붙이기이다. 유학은 존재론 자체에 대해서 큰 관심이 없다. 성리학은 도교와 불교의 이론이 그 철학적 체계의 우수함은 인정하더라도 현실과 동떨어진 얘기를 한다고 비판한다. 도교의 무위론과 불교의 무아론 모두, 기존 사회 질서를 어지럽힐 수 있는 위험한 사변철학임을 비판하고 철저히 인간 중심, 체제 중심의 정치/사회 규범을 확립하는데, 어쩌면 윤리학으로서의 철학적 임무에 충실하였기 때문이다.

"리기"론도, 실제로 "심성"론을 합리화하기 위한 수단적 의미로서 도입한 것으로 보인다. 사실, 유학에서 "제사", "혼백", "선조의 은덕"을 얘기하지만, 정작 그 철학적 근간에는 현재의 삶이 가장 중요하며, 사후의 일은 지극 형이상학적인(추상적인) 추론으로 간주한다는 측면에서는 이율배반적일 수도 있다. 실제로 유교에서는 천국/지옥과 같은 심판주의적 사후 세계, 육체와 무관하게 순수 이성으로서의 영혼의 존재와 같은 것은 의미가 없다. 죽음은 혼과 백을 모두 흩어지게 만든다는 얘기는 사실, 불교의 무아론 철학에 더 가까울 수도 있으며, 현대 과학이 얘기하는 것과도 유사하다.

그러나, 내용이 어찌되었던, 형식상으로는 도교의 "도", 불교의 "공", 유학의 "기", 모두 우리 눈에 보이지 않는 존재의 존재 원리를 가정한다는 점에서는 유사하다. 현대 과학이 보이는 부분에 대한 많은 신비주의적 요소를 제거하고, 한 때는 기계론적인 세계관에 의해서 세상 모든 것을 설명할 수 있으리라는 확신을 가졌지만, 오늘날 과학은 다시 보이지 않는 것들, 보이는 것들의 밑바탕에 있는 그 무엇인가를 얘기하고 있다. 물론, 수학이라는 좀 더 정교한 언어를 통해서이다.